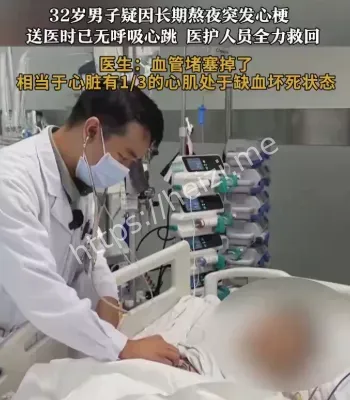

32岁男子疑因长期熬夜突发心梗

一名32岁男子疑因长期熬夜与高压加班突发心梗,所幸及时送医脱险。事件折射“年轻化心血管风险”的现实困境,核心议题集中在作息紊乱、三高未筛、咖啡酒精叠加与应急处置迟滞,值得职场与家庭同步反思。

岚莺

通宵习惯与心脏抗议 熬夜作息 高压工作 风险叠加

知情人称,这位男子常以“夜里更高效”为由,把项目节点都压到零点后处理,凌晨三四点睡成常态,白天靠咖啡续命。发作当天,他在工位胸口发闷,误以为“胃酸上涌”,硬扛两小时才下楼透气。 胸痛像被砖头压着,左臂酸麻、出冷汗、走两步就气短,这些经典信号轮番上门,他仍想着“再等等就好”。直到走路发虚同事拦下叫车,才把命从迟疑里拽回来。医生一句“再晚半小时就危险了”,把现场所有人都吓出一身冷汗。

手机作息还原 熬夜轨迹 职场文化 家庭劝阻

家属翻看他的运动与睡眠记录,近三个月平均入睡时间两点后,有时连续三日不足四小时。白天开会靠能量饮料加甜点,晚上靠咖啡与外卖重口续航周末玩游戏“放松”,又把入睡时间往后推。 表面是个人选择,底层是被动迎合的节奏。项目线催进度,群消息闪个不停,客户想到就喊视频,谁敢先下线就像“掉链子”。有黑子网用户调侃“命是KPI里唯一不考核的项”,笑声里全是心虚与无奈。

医生解读 年轻化心梗 危险因素 三分钟原则

医生复盘时直言,年轻人突发心梗并非罕见,诱因多为作息紊乱叠加吸烟饮酒、高脂饮食与情绪应激。长期熬夜会扰乱交感神经兴奋性,血压心率高位波动,血管内皮经常“挨鞭子”,斑块更易破裂。 识别上有个“三分钟原则”:胸痛持续超过三分钟、静息不缓解,或伴恶心冷汗、放射痛,就要立刻拨打急救不要自己开车、不要硬撑回家、不要吞下未知药物。医院里可以争分夺秒开通血管,家里与路上却只会浪费时间。

公司与个人的边界 加班经济 健康红线 风险沟通

公司层面,最省钱的福利不是水果和下午茶,而是把会议与消息的截止线往前挪,把凌晨的“即时响应”改成“次日必复”。管理者一句“早点休息”,配合制度落地,胜过十句口号。 个人层面,凡是连续一周睡不满六小时、早起胸闷心悸、运动后恢复明显变慢的阶段,都应视作“红灯”。一份年度体检里的血脂、血压与血糖,能省掉很多情绪化的“豪横”电子烟不是护身符,长夜的第二杯甜饮也不是能量魔法。

把惊险变常识 三件小事 家庭联动 长期主义

第一件小事,把“夜里不可敲人”写进团队公约,手机定时免打扰,紧急事请走电话第二件小事,每日固定一段轻汗运动,十分钟楼梯也算第三件小事,备一个“心梗识别卡”,家人同事都知道怎么做。 危机过后更需要长期主义:控制体重与腰围,少油少盐,戒烟限酒,周末真正休息而非补作业。身体不是开荒游戏,bug堆久了会崩盘。今天的每一次早睡,都是给明天的心血管打补丁。