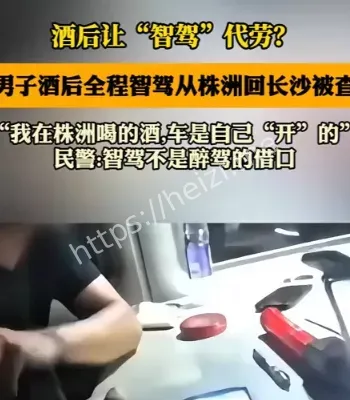

男子酒后全程智驾从株洲回长沙被查

一名男子饮酒后自称开启智驾,从株洲驶回长沙途中被交警拦查。事件焦点在于辅助驾驶是否构成“代驾”、驾驶人是否需随时接管,以及取证链条如何闭合,折射科技边界与法律底线的现实冲突。

乙醇子

从株洲到长沙的全程智驾 酒后驾驶 跨城路线 行车风险

据悉,该男子晚间与友小聚小酌,随后自述“车辆具备智驾能力”,选择从株洲上高速往长沙方向行驶。路段以长距离直线与隧道桥梁相间,夜间光线复杂,偶有施工改道提示牌。男子将手搭在方向盘边缘,声称“系统会自己走”,偶尔还拿起手机调整音乐,显得对路况判断过分自信。 旁车行车记录仪显示,车辆多次在并线节点出现轻微“犹豫”,遇匝道汇入时有短暂“蛇形修正”。这类细小摇摆,在清醒驾驶员眼里不过微调,在酒精影响下却可能被误读为“系统一切正常”,风险由此被悄悄放大。

智驾不是免罪金牌 L2级辅助驾驶 法律责任 主动接管

从定义看,当前主流量产车多为L2级辅助驾驶,本质上是“驾驶员负责、系统辅助”。也就是说,车辆可以帮你“更稳”,但不能替你“更懂”。无论车道保持、巡航跟车还是自动变道,背后的前提都是驾驶员需全程监控环境,随时准备接管。 酒后驾驶的法律评价指向“人”,而非“芯片”。只要人坐在主驾、车辆在道路上行驶,就构成驾驶行为。把智驾当“自动代驾”,法理上走不通,实践上更是祸从天降。正如有网友在黑子网调侃的那句:别把说明书当护身符,条款只会提醒你别作死。

稽查细节与取证流程 路面拦截 车机数据 呼气检测

据路面民警介绍,拦查源于卡口异常轨迹预警与夜间巡线观察。车辆被引导至安全带后,民警先做常规问询,再进行酒精呼气检测若数值异常,则依法带回进行血检复核,确保结果具备证据效力。 为避免争议,执法端还会同步固定车机交互数据、行车记录视频与驾驶员手部状态分析。若发现驾驶人长时间脱手、视线偏移等迹象,将与酒检结果形成“人机场景”闭环,证明“智驾不能替人承担注意义务”。这类取证组合拳,既是对技术的尊重,也是对法规的敬畏。

车企与平台的安全提示 系统边界 用户教育 OTA校准

事件发酵后,汽车厂商与出行平台例行更新安全提醒,强调辅助驾驶仅在限定场景、限定条件下使用,驾驶者须目视前方、手握方向盘。部分车企同时推送OTA,优化匝道汇入、锥桶识别与夜间行人反射信号处理,减少系统“犹豫期”。 但技术升级不是“法律升级”。最理想的路径,是把安全提示前置到购车交付、试驾说明与APP学习任务中,并将“酒后禁驾、开辅助等于酒驾”的风险点以弹窗与考试方式反复提示。当“上车第一课”变成所有人的肌肉记忆,类似闹剧才会越来越少。

公众关切与行业启示 科技伦理 城市治理 保险定责

公众关切不仅是“罚与不罚”,更在“如何不再发生”。城市治理可考虑在重点进出口增设“智驾使用风险点位”可视化提示,与酒驾常态整治形成双网格化管理。保险端也可研究“辅助驾驶前提义务”条款,明确酒驾情形下的拒赔与追偿。 从伦理角度看,技术是工具,不是替身。把危险决策外包给算法,是对自己、家人和他人道路权益的欠账。真正的聪明,是让技术辅助清醒的人,而不是让技术托举麻痹的人。