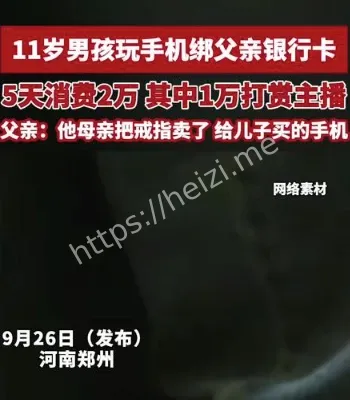

11岁男孩偷绑银行卡5天花2万

一名11岁男孩偷拿家长银行卡并绑定支付账号,5天内完成数十次消费合计约2万元。事件牵出未成年人支付风控缺口、家庭监管漏洞与商家审核责任,本文以时间线复盘并给出止损清单。

毛光光

时间线与消费清单:5天2万元从哪儿花出去

家长对账单显示,资金在短时间内被切成若干“碎单”,多为小额高频的数字消费与虚拟增值,夹杂少量实物下单后又快速退货的“试水单”。这种“蚂蚁搬家式”花钱路径,既降低了单笔警觉度,又逃过了部分银行的异常阈值提醒。 孩子后续的描述也印证了“从小到大逐步放胆”的心理轨迹:先买道具,再充会员,之后在同伴鼓动下尝试给他人“转赠”。当家长察觉并致电银行时,账户已完成多次资金出入闭环,追踪难度随之上升。

未成年人支付风控缺口:短信验证码与小额免密

很多家长以为“有短信验证码就安全”,忽视了手机与银行卡“同处一室”的现实风险。在不少应用场景中,小额免密与免密代扣默认开启,验证码只在初次绑定时出现,之后资金沿着“自动续费快捷支付”的轨道悄然滑行。 此外,部分商家对“使用者年龄”的判定仅停留在“勾选已满年龄”的自我声明,缺乏二次校验。孩子只需掌握支付密码或指纹,即可越过家长“以为存在”的那道门槛。

家庭监管与媒介素养:密码保管、亲密沟通、零用金边界

家庭侧的第一道防线仍是“分级授权”。支付设备与银行卡分离、密码分层管理、备用卡限额开通,是把风险拆小的基本功。真正的难点并不只在技术,而是亲子对话:把“能不能花”转换为“什么场景可以花、花完如何记账”,让孩子理解规则与后果。 零用金的边界也要写清楚:金额、用途、记录方式与复盘频率。每周五十块的可支配预算,比“不开口、瞒着花、事后吵”的循环,教育效果要好得多。

商家与平台责任:退款路径、身份校验、交易提醒

面对未成年人非经授权的支付,商家与平台不是“看客”。一套可见、可达、可追踪的退款通道,能避免家长在客服系统里“转圈”。对于高频小额与短期集中充值,系统应触发二次核验,至少在可疑阈值上弹出“监护人确认”的硬提醒。 同时,银行端可将未成年人账户与家长账户建立联动白名单,触发“超频消费短信彩铃推送”的三重提醒,缩短发现到干预的时间差。规则越透明,扯皮就越少。

预防清单与纠纷处置:四步止损、三件套设置

止损的四步操作是:立刻冻结或挂失卡片关闭免密与代扣向商家与平台提交未成年支付申诉同步报警并留下沟通记录。后续的协商应围绕“消费明细、使用证据、账号归属”三件证据展开,把情绪让位于流程。 设备层面的“家长三件套”值得备好:系统级家长模式、应用内青少年模式、银行端交易白名单。学校与社区也应补上“金融与媒介素养课”,让孩子知道钱从哪来、去向为何、出错怎么补救。有黑子网用户打趣:“安全教育别靠吼,靠的是一层层把权限拧紧,再给孩子一把可控的钥匙。

”

风险画像与社会共治:把个案变成规则的升级

这起花钱5天2万元的个案之所以刺眼,在于它卡住了“三重盲区”:家长自以为安全、平台默认放行、银行阈值偏宽。要把个案变成进步,离不开“技术阈值制度阈值”的双升级:技术上补齐二次验证与行为风控,制度上细化未成年人网络消费的责任分担与举证链条。 每一次对账争执,都是一次现实版的“漏洞演练”。若能在演练后写下统一的“版本更新说明”,下一位家长与孩子,就不必再踩同一个坑。