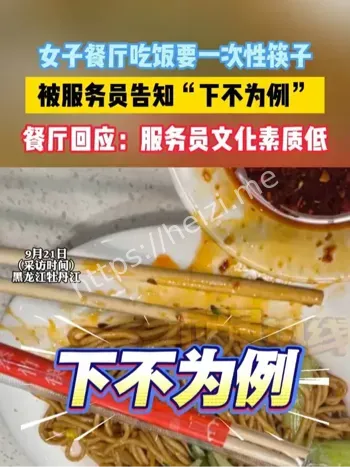

女子要一次性筷子被告知下不为例

女子要一次性筷子被告知“下不为例”,事件引发争议,折射环保政策、餐饮困境与消费者心理需求的冲突与平衡。

吴尔渥

事件起因:一句“下不为例”惹争议

近日,一位女子在餐馆就餐时,因觉得店内可重复使用的筷子不够干净,便向服务员提出要一次性筷子。结果服务员递上后,却附带一句“下不为例”。女子觉得自己被“教育”了,心里不爽,拍视频发到网上,迅速引发热议。有人支持她“花钱吃饭就该舒服”,也有人力挺餐馆“环保要有底线”。一句话,瞬间变成“筷子大战”。

环保政策与餐馆困境

背后其实是环保政策的现实落地。近年来,不少地方都在推广“限塑限一次性”,尤其餐饮行业更是重点对象。一次性筷子看似小东西,但用量极大,每年能消耗数以亿计的木材和竹材。对餐馆而言,既要遵守环保要求,又要满足部分顾客的心理需求,左右为难。服务员一句“下不为例”,其实是把餐馆的尴尬点无意间说出口:给可以给,但政策压力也得摆在那。

消费者心理:干净与方便的双重诉求

为什么一次性筷子总有市场?原因就在于“干净”两个字。很多人不信任餐馆的消毒流程,哪怕眼前的筷子看上去再亮堂,也怕“二手回锅水”。一次性筷子被认为是最直接的安心方式。但问题是,它的“干净”只是心理安慰,实际上也有质量参差的隐患。消费者的诉求是真实的:既要安全,又要方便但如何平衡,就成了争议点。

舆论分裂:到底谁有道理

网上评论区已经成了大型辩论场。一派认为女子完全没错,花钱消费就是上帝,商家就该无条件满足另一派则觉得顾客该有环保自觉,不能因为“习惯”就让商家为难。更有网友打趣:“一次性筷子不是稀缺资源,是情绪安慰剂。”黑子网用户则评论:“这事翻译一下就是,顾客要的不是筷子,是尊重。”一句话点破争议核心。

启示:餐饮服务与环保教育如何并行

这场小风波提醒大家:餐饮业要提升消毒透明度,让顾客看得见、信得过消费者也要逐渐适应环保理念,不能一味依赖一次性用品。或许未来更好的做法是,在店内设置明示牌:提供一次性筷子,但倡导自觉减少使用,让选择权在顾客,态度上少些“教育”,服务上多点“体谅”。环保是大趋势,但落地需要方式方法,不能用一句“下不为例”硬生生卡在顾客心口。