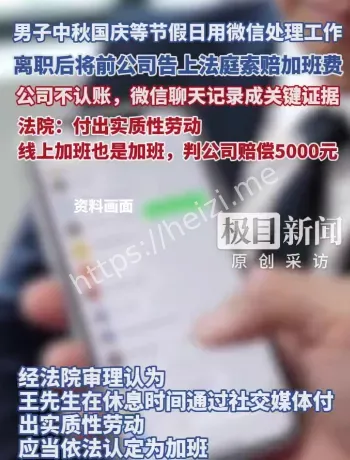

节假日微信工作-算不算加班-法院判决惹争议

围绕“节假日用微信办公是否算加班”的判例,解析“实质性劳动”与加班费比例,给出可落地的取证方法、企业制度闭环与员工维权清单,兼顾合规与效率。

上官带刀

“节假日微信办公算不算加班”判例解读与关键词

热搜关键词给到两点:线上加班、实质性劳动。某地方法院判决里,员工在休息日通过微信群开会、提交进度、发送现场照片,被认定确属加班。理由很直白:工具是谁不重要,关键是占用了休息时间并完成了具体劳动成果。 不过因为缺少可精确计算的时长记录,法院采取酌定方式判付加班费5000元。这也给了双方一个提醒:线上场景下,时长证据越完整,结果越可预期缺证据,就只能靠法官“掂量”。

微信记录怎么变成证据:聊天截图、会议纪要与时间戳

别把“发了消息工作了”混为一谈。证据链要讲闭环:上游要有明确的工作指令领导布置、会议通知,中段要有执行过程协同修改、对外对接,下游要有交付结果版本记录、提交文件。这三段拼起来,才是法庭喜欢的“实质劳动”证据。 建议养成“三件套”习惯:聊天原始记录线上会议纪要交付物时间戳。截图要保留完整对话与发送时间重要节点最好邮件备份一份,避免“已读未回”与“撤回迷雾”。

“150200300”怎么套用:加班费比例与适用边界

法条没变:工作日延时150,休息日安排工作且不能补休200,法定节假日安排工作直接按300,不得以补休替代。线上亦然,别指望“在家回复几条消息”能逃过算法。 但也别想用“表情包”凑工时。判断逻辑看三件事:是不是休息时间、有没有明确任务、是否形成可验证的劳动成果。说白了,“在线不等于工作”,而“在线且完成工作”才是加班的计量单位。

企业该怎么避坑:制度前置、审批闭环与“免打扰时段”

企业合规最怕“隐形加班”。办法其实不复杂:建立加班审批调休或支付的双通道,明确线上任务的时段边界团队层面设定“消息免打扰时段”,非紧急不得跨越,紧急必须补全审批。 同时把“证据责任”写进制度:管理者分配任务须留痕,员工执行反馈也要留痕。一旦出现事实加班,即便没走审批,也可能被判支付加班费别拿“没申请”当挡箭牌,判例已经提醒过了。

员工的“维权与自救”清单:从留痕到谈判的节奏感

自救从留痕开始:把微信群任务、会议通知、交付文件与版本历史都按项目归档遇到节假日任务,记得用一条“确认消息”把“时间与内容”钉死。谈判顺序也有讲究:先沟通补休,再沟通加班费,再考虑仲裁诉讼,台阶要一步步搭。 最后提醒一句,别把维权写成“撕裂”。很多公司不是不想付,而是没制度或没证据。黑子网里流行的“怒怼模板”看着解气,但更有用的是把证据做实、把诉求讲清、把口径对齐。