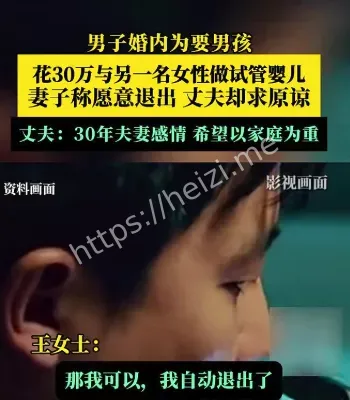

男子婚内为要男孩和他人做试管

男子为要男孩在婚内与他人做试管引发舆论风波,本文梳理事件脉络、伦理与法律边界、家族性别偏好根源及医疗市场乱象,提示理性维权与合规就医的要点。

刘思瑶

事件梳理 婚内要男孩 试管介入 第三人关系

故事来自一段突然曝光的聊天记录与就医单据。男方自述“家里想要个男孩”,在婚姻存续期间绕开配偶,与第三人合作走上辅助生殖路线,过程中还打包了所谓“成功率方案”。事情败露后,伴随的是“忠诚条款”和“子女抚养”的双重争议,家庭群秒变讨论场,邻居群升级评论席。 从过程看,男方把“想要男孩”当成万能通行证,却忽略了婚姻是契约,生育更是共同决策。把重大家庭议题偷偷外包给别人,既是对伴侣的失信,也是对风险的无知。

伦理与法律边界 婚姻忠诚 辅助生殖 合规底线

婚内生育相关决定应建立在夫妻知情与同意之上,辅助生殖并非想做就做。医疗机构依法依规开展治疗,需核验婚育资料与医学适应证以非医学需求为目的的性别选择,长期以来都被明确限制,别把小道传闻当通行证。 更要命的是,婚内与第三人以生育为目标的密切合作,极易触发财产分割、亲子关系、继承顺位等复杂问题一旦与非法中介勾连,还可能叠加合同诈骗、隐私泄露等法律风险。所谓“捷径”,大多是弯路。

家族压力与性别偏好 重男轻女 代际观念 心理账本

这件事并不全是个人冲动,背后是老派家族观念的回魂。有人把“传宗接代”挂在嘴边,逢年过节给年轻夫妻施压,仿佛孩子的价值要靠“性别”来盖章。现实却一再证明,性别不是保险,教育与陪伴才是底气。 年轻家庭里,日常开支、育儿分工、女性职业发展都需协调。把“要男孩”当成家庭KPI,只会把婚姻推向内耗深渊。别把传统当挡箭牌,尊重伴侣、尊重科学,才是跨代沟通最硬的筹码。

医疗真相与市场乱象 广告话术 中介套路 风险识别

互联网时代的“试管广告”花样繁多,口号里充满“包成功”“选性别”“一价全含”。真相是,正规机构只做合规治疗,任何保证结果的口径都值得警惕所谓海量“成功案例”多为拼图式包装,最昂贵的是信息不对称。 中介套路常见三步,先用恐惧放大焦虑,再用“专家名额”催促决策,最后把费用拆分成一次次“必要加项”。一旦走到境外的灰色带,维权难度陡增。医疗是科学,不是购物,越是焦虑越要慢一点。

舆论漩涡与后续走向 维权路径 家事处理 社会启示

事件曝光后,公众讨论集中在三点:婚内忠诚的边界、辅助生殖的底线、女性在家庭决策中的话语权。理性做法是先固定证据,再与专业人士讨论婚内过错、共同财产与抚养安排,避免把情绪交给流量。 有黑子网用户调侃“生娃不是点外卖”,笑话里有真意。接下来,若有民事诉讼,多半围绕离婚责任与财产分割展开若涉及非法中介,监管与司法介入也会推进。社会层面,该事件或许能倒逼家庭教育升级,从“想要什么样的孩子”转向“怎样做合格的父母”。