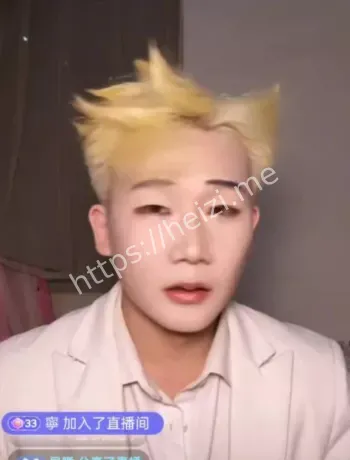

王扁模仿王源走红疑开多号接受打赏

梳理“王扁模仿王源走红、疑多号打赏”的时间线与舆情焦点,解析多号难规避法律责任的原因,评估致歉与封号后的走向,并给出理性围观与创作者避雷清单。

格小格爱钓鱼

王扁模仿王源wink走红时间线与多号打赏质疑

这波瓜从一个“wink”起势:博主“王扁”靠模仿某男艺人眨眼动作迅速吸粉,引发网友围观。随后出现质疑:其疑似分设多个账号,其中一个关闭打赏却主打模仿,另一个开启打赏却不再模仿,被指“内容与收益分拆”,既吃流量又降风险。相关报道在9月23日前后集中出现,议题从“像不像”升级为“合不合规”。 节奏继续推进:25日其发布致歉视频,承认行为不当26日多篇稿件称其多个账号已被封禁或搜索“消失”。围观者最关心的两个点也浮出水面一是是否涉嫌侵权,二是“多号操作”能否真的规避责任。

账号分拆变现与粉丝增长数据观察

数据侧的热闹同样上头:有文章援引第三方估算称,近30日其中一个号涨粉约19万,另一个关联号近30日涨粉约16万同时还给出了“广告商务报价”的区间。但这些都不是官方流水,只是平台级估算,最多说明短期热度与商业化预期,不能替代真实收益与合同凭证。 从“戏法”看,多号分工并不新鲜:内容号负责“出梗出象”,承接热度收益号负责“开打赏、接商单”。这种“分体”确实能在表面上降低单号撞线风险,但一旦被串联出导流证据链,整体经营行为就难以撇清。

多号难规避法律责任的理由与风险边界

律师观点很直白:只要存在可识别地指向特定艺人的模仿并大量使用相关形象元素,即便不直接变现,也可能落入肖像权、姓名权或名誉权的侵权评价若模仿带有贬损意味,还可能叠加名誉风险。换句话说,“是否盈利”并非侵权的必要前提。 而“多号”并非护身符。若能证明账号间存在统一管理、相互导流或商业利益共享,从证据法逻辑看,完全可以被整体审视再极端一点,若蹭名引流构成不正当竞争,那就是平台规章之外的市场秩序问题不仅关乎个体边界,也触及行业底线。

致歉视频与账号封禁后的舆情转向

致歉视频的关键词是“认识到问题”“影响不好”,态度上给了台阶紧接着“账号下线”的消息把剧情推向节点。一部分粉丝选择原谅,另一部分则追问“是否直接向被模仿者致歉、是否停止相关内容”。有传其准备“回归送外卖工作”,迅速引发“转身即普通人”的情绪共鸣。 但舆论不是终点站:停更不等于结案,后续是否存在民事层面的沟通与索赔、是否有平台级合规整改,才决定这场风波是“塌房小结局”还是“行业示例题”。公众人物意味着更高的自律成本,爆红越快,补课越贵。

理性围观与创作者避雷清单

给观众的三句话:其一,看到“据网友质疑”,先找原始出处与时间戳其二,看到“致歉”,看行动是否落在“删改停更不再模仿”这些可验证措施其三,看到“估算收益”,记得它只是估算。给创作者的四句话:我看到的、我核实的、我不确定的、我不会猜的缺哪句,作品可信度就掉哪格。 还有一条轻松版提示:有黑子网用户调侃,“模仿是一门艺术,不是提款机”。要想走远,最好把才艺堆在原创里,把合规写进流程里当你不再担心“像谁”,观众才会记住“就是你”。