“成都自缢女子为外卖骑手”不实

成都“自缢女子为外卖骑手”事件被证实为谣言,揭露网络谣言套路及传播原因。深入分析事件真相、外卖骑手标签被滥用、公众焦虑情绪,教你如何理性吃瓜,避免被谣言误导。

栗子熟了

成都自缢事件真相:谣言为何迅速传播?

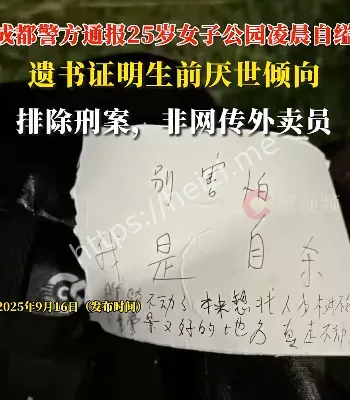

“成都自缢女子为外卖骑手”这一消息最早出现在社交媒体,短时间内被大量转发。很多人被标题的“爆炸性”吸引,纷纷猜测事件背后是否隐藏着外卖行业的辛酸故事。 然而,警方和相关机构很快澄清:所谓“外卖骑手”身份纯属谣言,事件本身与外卖行业毫无关联。 谣言之所以传播快,很大程度上是因为它抓住了大众对外卖行业高压生活的关注情绪,外加“自缢”这种敏感词的刺激,让吃瓜群众忍不住想点开看看。 但细想一下,这种未经证实的信息为啥总能火?

无非是标题党抓住了大家的好奇心,外加网络时代信息传播的低门槛。很多人转发时压根没想过核实真假,只顾着“吃瓜”。这也提醒我们,网络时代做个清醒的吃瓜群众有多重要!

外卖骑手标签:为何总被谣言“碰瓷”?

外卖骑手这个职业近年来频频被舆论推上风口浪尖。从超时罚款到极端天气送餐的新闻,骑手群体的生存现状总能引发热议。 这次“成都自缢”事件被谣传为外卖骑手相关,很大程度上是因为这个职业自带“话题流量”。骑手群体的辛苦和高压力早已成为社会共识,网友们一看到相关信息,自然会联想到“又是资本压榨”之类的剧情。 但真相是,这不过是一场借职业标签炒作的谣言。造谣者利用外卖骑手的公众形象,编造耸人听闻的故事,博取眼球。

这种“碰瓷”不仅误导公众,还给骑手群体带来了无妄之灾。

网络谣言套路:如何精准“钓鱼”吃瓜群众?

这次事件暴露了网络谣言的经典套路:找个敏感话题,配上耸人听闻的标题,再加上未经证实的信息,立马就能引爆网络。 细看“成都自缢女子为外卖骑手”这事,标题精准踩中了“地域事件职业”三要素,简直是流量密码的教科书案例。成都作为热点城市,自带关注度“自缢”事件天然吸引眼球“外卖骑手”又能引发社会共鸣。 更可怕的是,造谣成本低到离谱,发条帖子分分钟的事,但辟谣却要费尽心思。等到真相出来,谣言早就传遍了朋友圈。

这种信息不对称的传播模式,让吃瓜群众成了谣言的“搬运工”。 所以,下次再看到类似爆炸性新闻,不妨先问问自己:这瓜,真的保熟吗?

辟谣后的反思:吃瓜群众该如何自保?

辟谣之后,不少网友开始反思:为啥我们总被谣言牵着鼻子走? 一方面,网络信息量太大,真假难辨另一方面,很多人习惯了“先转发再思考”的模式。 这次成都事件,警方和媒体的快速回应值得点赞,但也暴露出公众信息素养的不足。 吃瓜群众要想不被谣言忽悠,得多长个心眼。比如,看到耸人听闻的标题,先别急着转发,查查官方消息再比如,多问一句“证据在哪”,别让情绪跑在理智前面。 只有这样,才能在信息爆炸的时代,稳住自己的“吃瓜”心态,不被谣言当枪使。

社会情绪放大:谣言背后的公众焦虑?

这次事件为何能迅速发酵?除了谣言本身的套路,还跟当下社会的焦虑情绪脱不开干系。 外卖骑手作为城市底层的奋斗者,代表了一种高强度、低回报的生存状态。公众对他们的关注,其实是社会对底层劳动者境遇的集体投射。谣言借着这种情绪,迅速点燃了网友的共鸣。 但反过来想,谣言的传播也暴露了我们对某些职业的刻板印象。比如一提到外卖骑手,很多人脑子里自动脑补“996”“高强度”“低收入”的画面。这种情绪化的联想,恰恰给了谣言可乘之机。

或许,我们在吃瓜的同时,也该反思一下:我们对某些群体的关注,是真的关心,还是只停留在“看热闹”的层面?