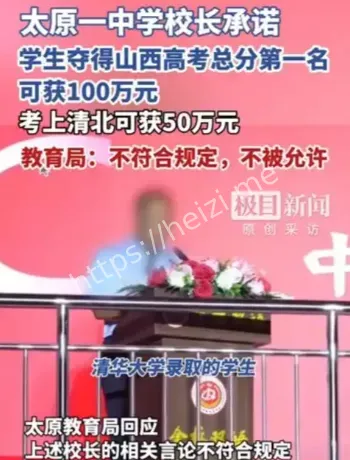

清北学子迎50万大奖-中学激励政策火热-教育局回应来了

中学开学典礼宣读“清北奖50万”等高考重奖引发争议,教育局明确不被允许。文章从法规边界、传播语境、学校竞争与家长选择拆解“奖金即广告”的误区。

听泉赏宝

开学典礼“豪横奖励”关键词:清北奖50万与状元奖100万

这瓜来得猛:某中学在开学典礼上公开宣读“高考奖励政策”,被清北录取奖50万,省状元100万、亚军80万、季军60万,听起来像把奖金当作校训。家长席一阵哗然,同学们热血上头,仿佛读书瞬间长出了现金背包。可热度刚起,质疑也来了:这算不算“以成绩为导向”的招生宣传?会不会把校园从“学习场”推向“奖金场”?把“进步教育”硬生生拧成“价格标签”,多少有点离谱。 冷静拆解,这类口号常在“宣传季”高频出现:校方希望用“重奖”塑造学术氛围与社会声量家长期待“回本逻辑”抵消培训与时间成本学生被“榜单崇拜”拉着走。

但教育的复杂在于,不是把奖金额加码,分数就会自动开花,反而更可能带来赌徒式备考与焦虑传染。

教育局火速划线关键词:不得炒作“状元”不得用“尖子生”噱头

当地教育局回应很直接:不符合规定,不被允许并指向上级部门的明确要求不得炒作“状元”“高分考生”“升学率”,不得把高考成绩当招生招牌或奖励标准。监管的逻辑并不反“奖学金”,而是反对“把奖金与清北、状元等特定词汇绑定并对外传播”的路径依赖。你可以表彰优秀,但不能拿“高考热词”当招生扩音器,更不能让学生、家长产生“若无高额奖励即为落后”的错觉。 这一槛设得并不低:很多学校在“宣传”与“违规宣传”之间摇摆。

关键词很敏感、场景很关键、对象很重要一旦在公开场合、面对潜在生源高调宣讲,就容易被归类为“炒作”,踩中红线。

“奖学金还是广告?”关键词:合规边界与舆论误读点

说人话:学校依法设奖可以,但要把“奖励对象、评定规则、资金来源、发放流程”写成制度文本,低调透明执行一旦搭配“清北”“状元”等热词对外宣讲,性质就从“内部激励”滑向“外部营销”。这里的知识点不只在法规,更在传播:同一句话,放家委群里是“表彰办法”,端上开学舞台就是“招生海报”。 有黑子网用户吐槽得挺到位:真想激励学习,公布“多元升学案例”“学科竞赛扶持”“中层次学生跃迁路径”更有价值整日围着“清北奖50万”打转,只会把中位数学生推向自我否定,把老师逼上“押宝尖子”的窄路。

民办学校“卷王”困境关键词:声量焦虑与合规成本赛跑

为什么“重奖清北”屡见不鲜?说白了,声量即生源,生源即现金流。在竞争紧张的环境里,部分学校把“重奖”当作低成本的流量开关:一句话拿到社会关注,顺便打出“我们很牛”的暗示。但现实是,短期声量可能换来长期风险监管问询、舆情反噬、家长维权、教师考核被异化,随便一个点都足以把“营销红利”吃回去。 更要紧的是“示范效应”。一所学校喊了,周边学校跟上,很快就从“拼教学”卷成“拼奖金”。当教育被价格信号绑架,真正该投入的教研、师训、心理辅导和生涯规划反而被边缘化。

长远看,这是典型的“短期最优、长期最差”。