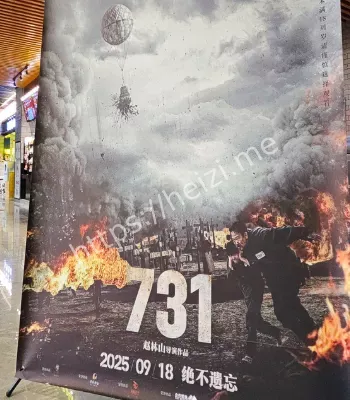

票房破4亿731发海报“绝不原谅”

电影731票房突破4亿,片方发布“绝不原谅”海报掀起舆论波澜。本文梳理票房走势、宣发策略、观众画像与争议焦点,并解析其社会记忆意义与商业变量。

姜逸磊

票房破4亿节点解析 影片热度与档期效应

上映第三周票房突破4亿,节后回落期却维持稳势,核心动力来自口碑扩散与团体购票叠加。工作日的长尾表现说明它不是“首周一锤子买卖”,而是依赖二轮推荐的持续发酵。 分线城市贡献度上升,一线城市在首周“打样”,随后是中小城市的稳定接力。对一部题材沉重的作品而言,这种“慢热不掉队”的曲线罕见,意味着情绪与议题足以穿透社交关系链。

“绝不原谅”海报风波 宣发逻辑与边界拿捏

片方在关键节点释出“绝不原谅”海报,主打态度牌,精准命中讨论场的情感高点。这一招的好处是把复杂议题凝练成一句话,降低传播门槛风险在于口号化可能掩盖细节,容易引发“过度情绪化”的质疑。 从专业视角看,态度物料是“点火器”,仍需纪录短片、主创访谈和史料展映做“续燃剂”。如果只剩一句口号,热度不会长若把口号与证据链、人物叙事绑在一起,态度才能沉入记忆而不是飘在热搜。

内容结构与叙事手法 真实感如何被建构

影片采用交叉叙事:幸存者口述、档案复原与现场重走三条线并行,避免单线铺陈的疲劳。镜头语言收敛,音乐不过度煽情,留出观众呼吸的空间。这种“以冷制热”的手法,反而在关键桥段形成情绪爆点。 需要肯定的是,片中对“如何知道”的细节着墨较多:图纸、账本、证词之间的互证关系被放到台前。观众不是被告知“残酷”,而是被邀请“看证据”。当证据自己会说话,叙事的可信度随之上升。

观众画像变化与口碑扩散 谁在买票谁在转发

首周以核心影迷与历史议题关注者为主,第二周开始出现家庭观影与师生组团。男性观众占比略高,但女性观众在二刷与安利行为中占据主力,这与“以证据讲述”的温度感有关。 口碑关键词从“沉重、克制”过渡到“必要、必须看”,社交转述更强调“带朋友一起、不止一次”。这背后是群体记忆的建立过程:看过的人成为传播节点,用一两句朴素的理由说服还在犹豫的人。

商业化与公共性平衡 纪念与市场能否共赢

票房破4亿证明严肃题材并非票房毒药,但公共性与商业性如何共处仍是考题。影院端需要更细致的场次编排与观影引导,避免把它当作一般爆米花电影片方则要在后续发行上加码教育场景,如校园特映、资料册公开与展映巡回。 当“看电影”不只是一张票,而是一套可复用的公共教育工具包,长尾收入与社会价值会同步增长。海报说“绝不原谅”,后半句则应是“绝不遗忘”,把姿态转化为方法,把情绪转化为制度化的记忆。

争议与回应机制 舆论如何走向更有信息量

围绕尺度、史实还原、角色塑造的争议并不意外。理性的做法不是回避,而是建立“逐条回应”的信息面板:哪个片段来自哪份档案、哪句台词取材于哪段证词、哪处戏剧化为叙事需要。透明度越高,误读空间越小。 更重要的是把观众的复杂感受引向可落地的行动,比如推荐阅读书目、在线资料库、线下展陈与志愿讲解培训。观影后的情绪若能对接具体路径,公众参与就不会止步于弹幕与转发。

未来走势与行业启发 从节点爆款到制度化供给

眼下票房站上4亿,短期内仍有上攻空间,但更值得在意的是:能否把一次话题转化为可复制的生产模式。包括史料团队与影像团队的长期合作机制、与美术馆和图书馆的联动、以及面向青少年的定制版本。 行业启发很直接:以证据为骨、以人物为肌、以节制为皮,严肃题材也可兼顾可看性与普及度。一旦形成标准工艺,市场每年都能容纳一两部同类作品,而不必等待偶然的“天时地利”。