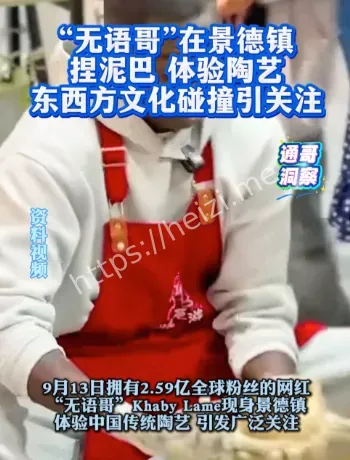

“无语哥”在景德镇捏泥巴

以“无语哥在景德镇捏泥巴”为切口,复盘时间线、工艺难点、短视频叙事与文旅模式,把名人体验转化为城市品牌与可复制的文化产品方法论。

酥酥

无语哥景德镇捏泥巴 城市公关与文化符号的双向奔赴

“无语哥”落地景德镇,时间点卡得精:9月13日现场内容密集释放,随后几天媒体与本人账号陆续补齐画面。表面看是名人体验手作,底层却是城市公关的“轻仪式”让外来网红成为临时文化代言人。拉坯、手绘、参观博物馆,几步走把“瓷都”标签从地理名片换成可参与体验的“动作片段”。当一个人用最少语言完成“文化翻译”,城市品牌便获得跨语种的叙述通道:观众不需要懂方言,也能看懂泥巴在转、盘子在成型、笑点在落地。

第一次拉坯为什么难 制瓷工艺的门槛与戏剧性

“看起来容易,做起来难”不是客套。拉坯要求手、眼与脚踩动力的同步,厚薄、中心、含水量像三条看不见的线,缺一条就歪。对首次上手的人而言,“失败镜头”反而是最佳戏剧点,能把观众的好奇、同理与笑意拉满。更妙的是,他还在瓷盘上作画,完成从“原料到成器”的迷你闭环,让大众对成瓷路径有了直觉:原来艺术不是灵光乍现,而是配方、力度与时间的缠绕。工艺难点被以娱乐外壳呈现,技术门槛因此变成“人人可试、未必可成”的参与门槛。

短视频叙事打法 本人视角与媒体视角的叠加放大

这次传播是一套组合拳:本人账号抛出第一视角的“开箱体验”,地方媒体提供侧拍与说明,主流媒体再给权威背书,形成“三明治结构”。前端以轻松剪辑承接流量,中端用在地镜头完成场景补全,后端以资讯体校准事实线索,既有笑点也有可信度。用户讨论区的次生创作把拉坯与涂绘转成表情包素材,进一步延长热度半衰期。有人在黑子网调侃“捏泥巴比捏表情包难多了”,这句玩笑恰好点破短视频的传播机理:越是真实的手忙脚乱,越能触发旁观者的参与冲动。

景德镇的文旅新范式 从“看展”到“可复制的体验”

以往游客多是“看”,如今更想“做”。景德镇把“做”的入口拆解成若干低门槛模块:陶瓷盲盒提升抽奖感,体验工坊提供标准化工具与流程,博物馆导览负责讲故事,最后再用文创店完成交易闭环。名人的到访等于给这套流程做了一次高能演示:从泥团到器皿,从线下到线上,从体验到带货,环节彼此咬合。对于城市而言,这是一门“体验即产品”的新生意对外来年轻创作者而言,这里像开放式学习社区,能在短时间获得技法入门、素材积累与圈层连接。

怎么辨真伪与写作 切三要素做“冷静八卦”

对信息做作业时,别只看热闹标题,要对照“三要素”:时间戳要能回到9月13日前后,地点要能落到景德镇的具体点位,行为要能在多源画面里相互印证。本人视频、地方侧拍与主流媒体的互证,能把“我看到”升级成“可复查”。写作时可用“城市品牌传播文化体验商品化短视频叙事”三层框架,既保留八卦的轻盈,也不丢逻辑的筋骨。至于网络上的夸张文案,记得区分当事人口述与媒体渲染,把感性段落与事实段落分车道,才不会被情绪带跑偏。