经济专业大二学生爆改古风宿舍

华中科技大学一名经济专业学生把宿舍改成古风“书斋”,媒体实探细节与年级口径出现分歧文章解析软装方法、安全边界与传播机制,拆出可复制的IP路径。

大圆哥

华中科技大学古风宿舍爆改案例详情:经济专业大二学生覃于子瑞

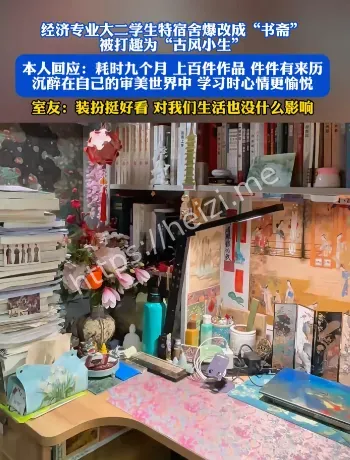

这波“爆改古风宿舍”,主角是一位自称痴迷传统文化的经济学院学生,把宿舍打造成类似“文人书斋微缩东方艺术馆”的风格,引发热议。媒体实地探访的时间点是9月14日晚,报道发出在9月15日,现场所见以青花瓷、书画、屏风等为主,整体氛围古色古香,颇有仪式感湖北日报的稿件为这一说法背书。 另一家媒体在9月16日直接进寝室采访,次日刊发,提到这位同学从床位、书桌到小楼梯都“满满当当”,而且明确表达了“中式也可以不那么雅淡”的审美主张他把喜欢的器物集中展示,说是能让自己学习时更投入。

这些细节构成了爆点的“第一现场证词”。

宿舍改造细节清单:屏风瓷器书画与“文人书斋美学”

从现场描述看,核心道具是可移动、可替换的“软装”件:屏风营造纵深,瓷器、字画与小摆件做层次,墙面挂件与床头题字强化“古意”,属于“低破坏”改造路线,适合多人寝室的边界条件。媒体图集中反复出现“青花瓷挂轴书案屏风”的组合,这种“四件套”视觉锚点稳定,容易在社交平台量产同款图。 更重要的是叙事:把个人兴趣诗词、书法、古建纹样等投射到居住空间,完成从“宿舍”到“书斋”的语义升级。当“宿舍个人展陈空间”成立后,用户天然会期待“布展思路、藏品来源、摆放逻辑”等幕后故事,

进而延展成连载式内容

年级与专业信息差核验:2024级还是2023级?

不同媒体关于年级口径不一致:一则写为“经济学院2024级经济创新专业”,另一则写“经济学院2023级”。这种出入常见于快速分发的社会新闻,往往源自采访对象口述、编辑复述或资料卡片差异。对读者的影响在于“他到底是不是大二?”如果按9月新学期时间点推算,2024级在校称谓多被理解为大二,但具体以校方注册信息为准。信息一致的是院系与姓名、改造事实与时间窗口,关键事实并未动摇。 从舆论传播看,这类“小差异”反而提供了讨论话题:人设究竟是“卷装饰的大二生”还是“深耕传统文化的大三生”?

讨论本身提升了二次传播的黏性。

校园宿舍安全与合规边界:限功率与禁用电器提醒

宿舍改造最容易踩雷的是“安全边界”。学校公开的常见问题页面明确了用电规则:学生公寓限定功率为1200W,禁止使用电炉、热得快、电热毯等大功率及危险电器,不得私拉乱接电线违章可能触发处分。对任何“爆改”案例来说,这些都是硬约束,装饰再华丽也要让位于安全。 因此,本案之所以能获得正面报道,一个隐性前提是“软装优先、结构零改动、用电守规”。兼顾美学与合规,是宿舍改造内容能否长红、能否走出“灰区审美”的关键门槛。