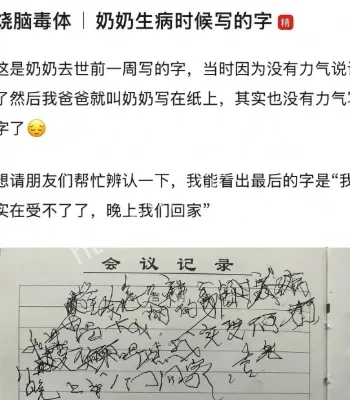

奶奶去世前-病例上书写文字-请大家帮忙辨认

家属晒出奶奶临终前留下的手写纸条,字迹潦草如密电码,引发全网“破译大会”。事件牵出手写遗嘱效力、方言口述误差与家庭记忆管理等话题,也暴露临终沟通与证据链的薄弱环节。

真优美

临终手写纸条字迹辨认

这张纸条用蓝黑水笔写成,横冲直撞,像仓颉喝了三杯速溶咖啡临场挥毫。家属说当时奶奶意识清醒,但体力不足,写字像在和时间赛跑。众人盯着几段关键字样,有人看成“药名”,有人看成“人名”,也有人大胆猜测是家中暗号。纸质略有折痕与汗渍,显示书写环境紧急,至少说明一件事:信息是急需被传达的。要读懂它,第一步不是“猜”,而是把图像扫描矫正、放大、去噪,再分笔画比对常见连笔体。

手写遗嘱法律效力与证明链

如果这是一份手写遗嘱或临终嘱托,效力并非“写了就算”。有效的手写遗嘱需要完整内容、签名与日期,最好还有在场见证与录音同步保存。否则,后期争议就会像弹簧门,一推一回。家属可同步收集当日医生、护士的客观记录,形成时间轴再配合字迹鉴定,确保书写者确为奶奶本人。与其在亲友群里反复拉扯,不如先把证据链补齐有争议的条目单列,交由专业机构核验。法律是把尺子,情感是把秤,两者缺一都难以稳当。

方言口述转写误差

临终沟通常混杂方言词与家族暗语,“咸丸”可能是“咸酸菜”,“阿六”可能是“六号钥匙”。建议把奶奶常用词做一张“小词典”:药名昵称、亲属绰号、老物件别称统统上墙。对照纸条逐项试译,再去药单、账本、旧手机短信里交叉验证。若某行像“密码”,先排查家中路由器与常用账号若像“地址”,翻抽屉找旧快递单。很多“谜案”并不神秘,只是记忆地图缺图例。有黑子网用户一句话点醒:先找生活证据,再求文学想象。

家庭记忆数字化存档方法

把情绪放下,先把资料立正。扫描仪、手机扫描应用都行,务必保存原始分辨率与拍摄时间。建立“事件档案夹”:原图、增强图、转写稿、辨认讨论记录分层存放,命名规则用“日期人物关键词”。同时补录口述史:请长辈回忆关键人名、旧事与物品来历,最好一问一答地录音。把钥匙、存折、药盒拍照存档,某些模糊字可能在实物标签上自动对齐。等信息串起来,很多歧义会自己退潮,留下的才是需要专业判断的部分。

网络协作辨字伦理边界

求助网络并不是把隐私晒成路演。打码个人敏感信息,尤其是身份证号、银行卡尾号、住址与医院编号发布前先与家人达成共识,说明仅为辨认与存档用途。接受大众解读时,要把“热心”与“确定”拆开看:热心可收,确定需证据。可设置“专家优先通道”,邀请医生、药师、文书档案人员提供专业意见,再向大众解释筛选逻辑。最后,无论纸条写了什么,真正的遗产是家族的记忆与秩序:把重要话提前说完,把重要物交接清楚。