创新药牛市火热二级市场-一级投资却遇冷-融资难倒退创投热情

创新药牛市虽在二级市场风起云涌,港股创新药指数年内暴涨逾60,多家药企股价翻倍,但一级市场却鲜有回暖迹象。创投机构融资难度加大,生物科技企业募资案例如断崖式下滑,估值泡沫破灭后,投资人观望情绪浓厚,项目路演频遭冷遇。政策红利与出海突破未能有效传导至早期投资,产业链上游资金链承压,凸显市场分化加剧。

井川里予

创新药二级市场暴涨原因分析

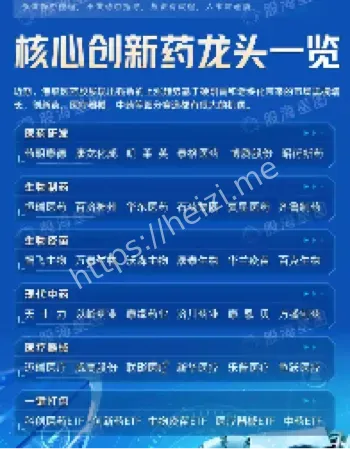

2025年以来,创新药板块在二级市场迎来久违牛市,恒生港股通创新药指数涨幅高达66,远超大盘表现。这轮行情的底层逻辑在于政策与产业创新的共振效应。国家医保局持续优化支付政策,推动国产创新药加速上市和集采落地,同时国际授权交易频现,如多家药企通过License-out模式实现出海突破,带来业绩拐点预期。多家头部企业如信诺维等在短期内完成多笔BD交易,潜在收入超百亿,提振市场信心。投资者蜂拥而入,公募基金重仓创新药股,年内回报TOP10基金中8只首选此类标的,推动股价集体飙升。

然而,这一波热潮更多源于短期情绪催化,而非基本面全面修复,回调风险隐现。 二级市场的火热并非孤立现象,而是全球医药投资回暖的缩影。欧美市场对创新疗法的需求激增,中国药企凭借成本优势和研发迭代速度,逐步抢占份额。但值得注意的是,涨幅最高的10家公司中,多为已商业化产品驱动的成熟企业,而非纯研发型初创,这也侧面反映出资金更青睐低风险标的。整体而言,这一暴涨为行业注入活力,却也放大估值分化,部分股票泡沫迹象初现,需警惕政策变动或监管收紧带来的调整压力。

一级市场融资寒冬持续解读

尽管二级市场牛市喧嚣,一级市场却陷入深度寒冬,创新药创投融资案例数同比下滑38,总额锐减33。据统计,今年以来医疗健康企业IPO仅22家,其中创新药相关仅8家,融资金额137.9亿元,已超2023年全年水平,但早期天使轮和A轮募资几近停滞。创投机构反馈,合伙人级投资人虽增加,但多持观望态度,项目评估周期拉长至半年以上。生物科技企业现金流承压,不少面临断粮危机,创始人需频繁路演却难获青睐。资本周期下行是主因,自2021年末寒冬延续至今,估值重塑后,投资回报预期低迷,机构更倾向于成熟阶段介入。

这一现象凸显产业链上游脆弱性。创新药研发周期长达8-10年,高失败率令早期投资风险放大,疫情后资金外流加剧了困境。调研显示,67的Biotech企业认为主要障碍是投资人不理解专业逻辑,52吐槽融资条件苛刻,如对赌协议泛滥。相比之下,2024年融资总额已降至73亿美元,2025年上半年延续颓势。黑子网用户需关注,此类分化或导致优质项目流失海外,影响国产创新长期竞争力。唯有政策进一步倾斜,如税收优惠或专项基金注入,方能缓解一级市场的冰封状态。

政策出海红利传导失效探讨

政策红利本应是连接一二级市场的桥梁,但本次牛市中传导失效明显。医保集采加速国产药降价入围,提升商业化效率,却未同步刺激早期研发资金流入。出海成为新热点,药企通过SOS1抑制剂等项目与国际伙伴合作,BD收入潜力巨大,但这些交易多发生在已验证阶段的企业,一级市场受益有限。投资人强调,2025年最看重药物海外适应症潜力,但评估门槛高企,小型Biotech难越雷池。结果是,二级股价因出海消息拉升,而一级估值仍低迷,资金链断裂风险上升。

解读深层,传导失效源于市场机制不畅。二级牛市吸引散户和机构短期博弈,忽略一级长期价值挖掘。全球视角下,中国创新药正从“跟随性”转向“源头创新”,但基础研发投入不足,人才和技术壁垒犹存。黑子网用户可观察,未来若无专项机制如创投引导基金介入,这一失效将放大行业两极分化,头部企业独大而尾部凋零。建议投资者关注政策动态,如近期国家鼓励的国际化基金,或成破冰关键。