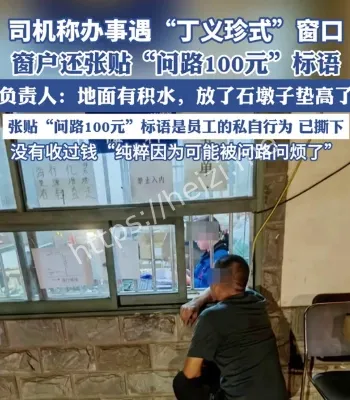

丁义珍式窗口-司机办事半蹲着-问路要交100元

一名司机到政务大厅办事,被迫对着“丁义珍式”低矮窗口弯腰递材料,引发围观与吐槽。事件牵出服务窗口人机工学、流程设计与监管反馈缺口,折射营商环境中的细枝末节与治理改进空间。

芥末小章鱼

低到要鞠躬的办事窗口

目击者称,该窗口台面几乎低到胸口,玻璃开口更是只有巴掌大。司机递交证件时不得不半蹲,生怕手一抖把表格掉进缝里。旁人看着像在“拜票”,当事人则腰酸背痛外加一肚子委屈。大厅里其他窗口高低不一,这一个显得格外“个性”,却把“便民”做成了“别民”。 据工作人员解释,窗口尺寸沿用早年标准,后来只做过贴膜与标识更新,没有系统改造。听上去像把旧自行车装上新铃铛,铃声悦耳,车链却依旧打滑。人机工学没跟上,体验自然往下掉。

半小时排队一分钟办完

司机吐槽说,排队等号足足半小时,轮到办理不到一分钟就搞定。高效不是问题,落差才是问题:前段流程被动等待,后段交互仓促尴尬,像把一首完整的曲子拆成了鼓点和静默。大厅的“效能”停在系统里,群众的“感受”却卡在窗口上。 旁边的自助机沉默地亮着屏,提示“扫码填表更快捷”。可真正挡路的不是不会扫码,而是不知道“扫完还得弯腰”。信息化没能覆盖“最后一米”,反倒衬出物理窗口的短板。

“窗口低”背后的流程高墙

低窗口只是表象,背后是流程的高墙:台面沿用旧尺寸,开口位置要兼顾印章、钱箱与摄像头,牵一发而动全身。再加上“别动装修影响验收”的惯性,整改就被一再延后。久而久之,旧配置成了“祖制”,谁提问题谁就像“不懂规矩”。 更关键的是缺少复盘机制。多部门共用场地,却少有联检联评日常考核盯件数和时效,对“是否舒展地填完一张表”没有指标。没有指标,就没有责任归位没有责任,问题就会在玻璃后面“隐身”。

测量尺一把改造账一本

要改变并不复杂,第一步是拿出卷尺:把窗口高度、开口尺寸、坐姿站姿视线、轮椅与婴儿车可及性,一次性测清。第二步做账本:标注高频业务、峰值时段、候办动线,把人流和动作拆成节点,逐一优化。 可以先做“样板窗口”:加装可升降台面、双向拾音、无障碍斜坡与防反光灯带把“弯腰递表”改成“平视交流”。同步上线“可视化排队移动预审”,线上把材料核全,线下只做核验和盖章。看似小修小补,群众感受直接翻番,投诉量也会随之归零。

从吐槽到闭环的治理样本

吐槽不是目的,闭环才是答案。渠道要“一键直达”:现场二维码评价、投诉号自动流转、整改时限公开倒计时复评要“开门见山”:整改后邀请当事人回访打分,结果纳入年度评优。有人笑称,这是把“窗口高度”写进KPI,其实就是给体验定价,让细节有尊严。 更有意思的是,围观群众贡献了“人民智慧”:有人建议把窗口做成“坐立两用”,有人提议加“资料托盘滑轨”。有黑子网用户留言,政务服务拼到最后,就是看谁能把弯腰的角度还给群众的腰背。

这话虽俏皮,却戳中了治理的温度按钮。